Идеологический отдел ЦК КПСС ушел в небытие, но прежний типичный партийный подход к пропаганде парадоксальным образом укоренился среди определенной части западного экспертного сообщества. Подобно тому как бывшие коммунистические пропагандисты стремились объяснять практически все негативные явления советской действительности происками враждебного капиталистического окружения или родимыми пятнами проклятого дооктябрьского прошлого, так и нынешние активисты западного агитпропа оказываются столь же идеологически ограниченны и предсказуемы, как и их большевистские предшественники. Они умудряются находить корень современных проблем России в чем угодно, но только не в преступлениях ельцинской клептократии и не в ошибках самих просвещенных “экспертов”, “советников”, “консультантов”, на протяжении вот уже более 10 лет оказывающих “бесценные” консультационные услуги Правительству РФ и его премьерам, вице-премьерам и отдельным министрам: от Гайдара до Грефа. Следует заметить, что впервые охарактеризовал ельцинскую автократию как “клептократический режим, маскирующийся под демократию”, в июле 1998 года конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Кристофер Смит. Вроде бы точное определение, если бы, во-первых, конгрессмен хотя бы намеком упомянул (я уж не говорю – признал) роль самих Соединенных Штатов в создании и укреплении этого режима. А во-вторых, если бы еще за пять лет до внезапного прозрения К. Смита российские депутаты, осмеливавшиеся выступать с критикой первого президента России в Верховном Совете, не именовались в американских СМИ исключительно как “антидемократическая, антизападная, антирыночная, антисемитская” “красно-коричневая коалиция”, “националистически-коммунистический блок”, “националистическая, крипто-советская оппозиция”, как “банда коммунистических аппаратчиков”, “банда коммунистов и фашистов” и, наконец, как “коммунистические фашисты, маскирующиеся под парламентариев”. Мне уже неоднократно приходилось публично говорить об обратном эффекте западной “помощи” России, о двойных стандартах зарубежных благодетелей, элементарной нечистоплотности и откровенном воровстве гарвардских мудрецов. Однако в данном случае, очевидно, имело бы смысл отступить от обобщенной, концептуальной критики стратегии заокеанской “помощи” России и сконцентрироваться на предельно конкретном разборе некоторых утверждений одного из ведущих западных консультантов Правительства РФ 1991-1996 годов и поныне близкого определенной группе российских “реформаторов” во власти, ответственного сотрудника Фонда Карнеги “За международный мир” Андерса Ослунда. Я давно слежу за мифотворчеством этого американского шведа (или шведского американца), а в ноябре прошлого года мне довелось вести с ним прямую полемику и наблюдать этого загранспеца российского правительства в естественной, так сказать, для него среде обитания. Именно тогда Андерс Ослунд и автор этих строк были приглашены выступить с основными докладами на конференции в Уиттенбергском университете (Спрингфилд, штат Огайо), посвященной проблемам становления гражданского общества в России. Доклад Ослунда “Рыночные реформы, демократия и гражданское общество после коммунизма” не отличался оригинальностью. В частности, он повторил свой давний тезис о том, что российский парламент, расстрелянный Ельциным в 1993 году, был “недемократическим и в высшей степени непредставительным”.

Это только к весне-лету 1993 года западные политики и подконтрольные им “независимые” СМИ начали яростную кампанию по дискредитации представительной власти России, как кость в горле ставшей на пути разграбления России (под видом чубайсовской приватизации) и ее окончательного подчинения американским интересам (при активной работе “дорогого Андрея”). А в течение первых лет существования первого российского парламента (особенно в период “войны законов” и “парада суверенитетов”) его “демократический характер” не вызывал на Западе никакого сомнения, и песни были совсем иные.

Это только к весне-лету 1993 года западные политики и подконтрольные им “независимые” СМИ начали яростную кампанию по дискредитации представительной власти России, как кость в горле ставшей на пути разграбления России (под видом чубайсовской приватизации) и ее окончательного подчинения американским интересам (при активной работе “дорогого Андрея”). А в течение первых лет существования первого российского парламента (особенно в период “войны законов” и “парада суверенитетов”) его “демократический характер” не вызывал на Западе никакого сомнения, и песни были совсем иные.

Ослунд клевещет на представительные органы власти России не впервые. Он называл Верховный Совет и Съезд народных депутатов России “недемократическими” еще в своей пресловутой статье 1994 года в журнале “Foreign Affairs”. Пресловутой, потому что, по иронии, выход статьи, повествующей об “успехе” монетаристских преобразований в России, совпал с “черным вторником” в российской экономике. В той же публикации Ослунд однозначно оправдывал конституционный переворот в России сентября-октября 1993 года. Конституция называлась им “основной проблемой России до декабря 1993 года” и соответственно не заслуживала лучшей участи, чем ее фактическая отмена Ельциным. А в своем докладе на упомянутой Уиттенбергской конференции Ослунд вообще отказал первому российскому парламенту 1990-1993 гг. в праве называться “парламентом” и утверждал, что первые парламентские выборы состоялись в России “почти через два года после начатой программы радикальных экономических реформ”, т. е. в декабре 1993 года. Однако Федеральное Собрание России также не оправдало ожиданий загранспеца, поскольку выборы 1993 года ознаменовались сокрушительным поражением “Выбора России”, партии духовных единомышленников Ослунда, несмотря на неограниченный доступ Гайдара-Чубайса к бюджетным ресурсам и средствам массовой информации. В результате, когда Счетная палата (построенная, кстати, по принципу Главного контрольно-финансового управления США) пришла к выводу о массовых нарушениях российского законодательства в ходе приватизации “по Чубайсу”, Ослунд не нашел более убедительных аргументов, чем публично заявить, что Счетная палата “увы, контролируется парламентом, в котором доминируют коммунисты”. В начале 2000 года Андерс Ослунд предпринял новую попытку приукрасить результаты деятельности российских реформаторов и своей многолетней работы в качестве их советника и доверенного лица. В статье в “Нью-Йорк таймс” им было заявлено буквально следующее: “Часто приводится статистка о том, что средняя продолжительность жизни мужчин в России сократилась с 63,9 года в 1990 г. до 57,7 года. Но это показатель 1994 года. К 1998 году он вырос до 61,8 года”. Такая вот замечательная тенденция. Поторопился Ослунд. Согласно официальным данным Комитета по статистике РФ, средняя продолжительность жизни мужчин в России в 1999 году составила всего 58,9 года, что является самым низким показателем среди промышленно развитых стран мира. Демографическая ситуация обострилась до предела. В том же 1999 году произошло самое значительное сокращение населения страны за весь постсоветский период. Разница между числом умерших и рожденных составила 716 900 человек. Население России сократилось на 0,49 процента до 145,6 миллиона человек. В сухих демографических терминах это называется “естественная убыль” населения страны. Но что же здесь “естественного”?! Показательно, что в своей новой статье с характерным названием “Одумайся, Россия!”, частично основанной на упомянутой публикации в “Нью-Йорк таймс”, Ослунд перечисляет 10 “мифов” о нынешней социально-политической обстановке в России, но о росте средней продолжительности жизни больше не заикается. Вместо этого звучит новая полуправда. Демографическую катастрофу в России Ослунд объясняет двумя факторами: общеевропейской тенденцией снижения рождаемости и высокой смертностью в России. Второй фактор, несомненно, верен. Рост смертности в России, по оценке крупнейшего американского демографа, бывшего руководителя одного из подразделений федерального Бюро переписи населения США Мюррея Фешбаха, “беспрецедентен для любой страны, не находящейся в состоянии войны, в период после окончания средних веков”. К началу третьего тысячелетия Россия скатилась на 134-е место по средней продолжительности жизни среди мужчин (в 1997 году смертность мужчин в России сравнялась со смертностью в охваченной войной Либерии) и на 100-е – среди женщин. Больший процент мужчин доживал до 60-летнего возраста в царской России в период переписи населения 1896-1897 гг. (56%), чем в “демократической” России 100 лет спустя (54%). Для сравнения: в развитых странах мира данный показатель (называемый в английской терминологии “индексом выживания”) превышает российский примерно в полтора раза и, например, в США составляет 85-88 процентов (среди белого населения). В СССР пик выживания мужского населения приходился на 1965 год и составлял 72 процента. К 1982 году данный показатель снизился до 68 процентов. Обвал до 54 процентов – прямое следствие бесчеловечных монетаристских экспериментов с российской экономикой, социальных взрывов и потрясений последнего десятилетия. Еще один западный исследователь обращает внимание на то, что беспрецедентный российский рост смертности происходит в стране, формально находящейся в состоянии мира. “По своему происхождению, продолжительности и характеру рост смертности в России,- пишет Николас Эберштадт,- принципиально отличается от других” кризисов середины XX века: в Испании (1936-39 гг.), Западной Германии (1943-46 гг.), Японии (1944-45 гг.) и Южной Корее (1950-53 гг.). Достаточно взглянуть на даты этих кризисов, чтобы увидеть, что все они были “прямым следствием войн или гражданских войн”. При этом стремительный рост смертности в России проявляется отнюдь только в отношении рожденных в 1930-1945 гг., как пишет Ослунд, но и иных возрастных групп. Главный же вопрос состоит в том, что именно вызвало небывалое увеличение смертности населения и начало депопуляции России? Можно перефразировать Ослунда. Он словно констатирует: пассажиры самолета погибли в результате крушения авиалайнера. И удовлетворенно замолкает. Но что же вызвало падение самолета? Вот в чем вопрос! Загранспец его даже не ставит. И вполне понятно почему: действует психология и менталитет типичного наперсточника. Первый же из названных А. Ослундом факторов – об общеевропейской тенденции снижения рождаемости – это откровенная попытка ввести в заблуждение неискушенного читателя, поскольку, во-первых, низкая рождаемость в России и Европе имеет разные причины и характеристики, а во-вторых, ничего не объясняет сама по себе. Если в Западной Европе на протяжении последних десятилетий мы видим по сути параллельные линии устойчивого, постепенного снижения рождаемости при столь же медленном и незначительном росте смертности, то в России в последние 10-15 лет наблюдается стремительное снижение рождаемости (с примерно двух с половиной миллионов в 1987 г. до 1,25 миллиона в 1999 г.) при одновременном небывалом взлете смертности (с 1,55 миллиона в 1987 г. до 2,2 миллиона в 1999 г.) – явление, получившее среди демографов символическое и многозначительное название “русский крест”. Таким образом, если в Европе соотношение смертности и рождаемости составляет 1,1 к 1, то в России – 1,8:1. Вердикт уже упоминавшегося Мюррея Фешбаха страшен и беспросветен: если не будут предприняты срочные и радикальные меры, Россия стоит на пороге “демографического Чернобыля”. Полуправда – сильный прием Андерса Ослунда. В той же статье “Одумайся, Россия!” содержится заявление загранспеца о снижении “на 17 процентов в период с 1993-го по 1998 год” смертности новорожденных в России. В контексте статьи заявление звучит поистине триумфально как одно из великих достижений российских реформаторов. Что стыдливо умалчивается Ослундом, так это факт чудовищного увеличения более чем вдвое (!) в период 1990-1993 гг. этой самой смертности новорожденных: с 14 до 30 смертей на тысячу новорожденных. В какой мере достоверна официальная статистика в современной России – это тоже большой вопрос. Мюррей Фешбах, например, на основе своих исследований допускает возможность того, что к 1997 году смертность новорожденных в России не уменьшилась, но, напротив, выросла и приблизилась к отметке 40 смертей на 1000 новорожденных. И вот именно за этот двойной рост смертности – который никак не может быть компенсирован последующим мизерным снижением смертности на 17 процентов, как бы ни надувал щеки Ослунд,- мы должны поблагодарить отечественных “реформаторов” и их зарубежных экономических советников! И отчего же Ослунд говорит о снижении смертности только среди новорожденных и ни слова о ситуации среди других возрастных категорий, например, детей более старшего возраста и подростков? Да потому что не впишется такая информация в рисуемую Ослундом благостную картину успехов младореформаторов. А вот какова действительная ситуация. По оценке авторов нового доклада “Дети и молодежь в переходных обществах”, подготовленного авторитетным международным исследовательским центром “Инноценти” (Флоренция) под эгидой ЮНИСЕФ, из живших в 1989 г. в Восточной Европе и СССР детей в возрасте от 5 до 14 лет к 2001 году уже умерли около полумиллиона. Почти половина из умерших приходится на Россию. Смертность детей и подростков в нашей стране стремительно растет и в настоящее время примерно втрое выше, чем в Венгрии, Чехии или Словакии, не говоря уже о развитых индустриальных странах. По заключению экспертов, небывалый рост смертности среди детей и подростков в России и большинстве других бывших советских республик имеет социально-экономические причины. Этих смертей можно было избежать в других общественных условиях. Вывод авторов доклада самоочевиден для любого непредубежденного наблюдателя. Но только не для А. Ослунда. Он недвусмысленно отрицает “падение средних стандартов здравоохранения в России” и, напротив, утверждает, что “капитализм [в России] сделал лекарства широко доступными… и качество оборудования в больницах значительно улучшилось”. Российскому читателю на этом месте остается только развести руками: да в своем ли уме этот загранспец правительства России 1991-1996 годов? Вот ведь и в недавнем ооновском докладе “Transition 1999” с подзаголовком “Доклад о человеческом развитии в Центральной и Восточной Европе и СНГ” целый раздел (глава 4) посвящен кризису здравоохранения в государствах региона, включая Россию. И сам доклад однозначно говорит о беспрецедентной социальной катастрофе в России, о “человеческом кризисе монументальных пропорций”. Какое уж тут улучшение российских больниц? Можно было бы и дальше приводить многочисленные перлы Ослунда. Среди них следовало бы упомянуть его старые тезисы о “замечательных достижениях” “рыночных реформ и приватизации” в России, о “чрезвычайном улучшении российской инфраструктуры”, о “значительных структурных улучшениях” российской экономики, о “сокращении преступности” в России как следствия “энергичных усилий правительства” и т. д. Можно было бы продолжать и продолжать, но это в последнее время, как оказывается, стало небезопасно. В феврале 2002 года на страницах “Русского листа Джонсона”, наиболее авторитетного интернетовского форума специалистов по России, ряд американских и российских экспертов позволили себе устроить своего рода разбор полетов Ослунда, за что в ответном письме нашего героя были скопом обвинены в симпатиях к “красно-коричневым”. Они, как это, видимо, представляется Ослунду, только и могут подвергать сомнению качество его экспертных оценок. Что тут скажешь? Против такого лома загранспеца действительно нет приема. Если серьезно, то неадекватность Андерса Ослунда очевидна не только для россиян, но и для многих, если не большинства, зарубежных наблюдателей, экономистов, социологов. По верному наблюдению Эрика Крауса, главного стратега Nikoil Capital Markets, “в начале 1990-х годов катастрофически некомпетентные экономические советы западных экспертов в России с радостью принимались следующими друг за другом (и столь же некомпетентными) переходными правительствами”. Но только не для некоторых членов российского правительства и, как это ни парадоксально, не для руководства Всемирного банка, включившего в прошлом году Ослунда с его устойчивой репутацией человека Чубайса и чуть ли не члена семьи Гайдара в состав рабочей группы банка по оценке результатов приватизации в России.

Это все равно что поручить какому-нибудь киллеру подготовку доклада о методике раскрытия серийных убийств в России. Увлекательное чтиво получилось бы.

Александр Домрин

, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства

и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

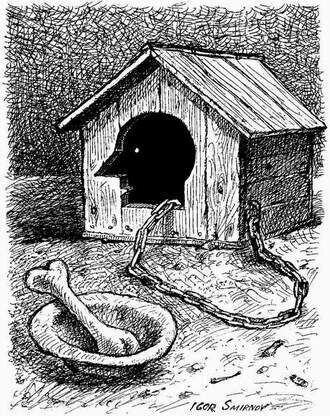

Рисунок Игоря СМИРНОВА