«Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно, знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью?»

М. Е. Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина»

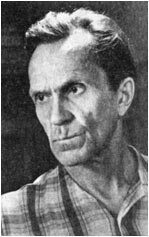

Телесериал «Завещание Ленина» стал наряду с фильмом «Доктор Живаго», несомненно, крупнейшим событием в культурной жизни нашего общества за весь послесоветский период. Он не только вернул нас с пронзительной болью к тому, что вроде бы поросло быльем, он, что еще не менее важно, вернул нам Варлама Тихоновича Шаламова.

Один мой старинный друг, человек одновременно добрейшей души и совершенно кремневый во всем, что касается совести, когда мы перезванивались по окончании сериала, с нескрываемой горечью сказал: «Стыдно, ой как стыдно! В середине — конце семидесятых я уже был взрослый мужик, помню, писал роман – длинный и скучный. А рядом в это время ходил по Москве такой человечище, а потом в мучениях помирал, а я ничего об этом не знал, не помог, не поддержал, а ведь мог бы. Да и сейчас столько нового для меня отрылось! Думаю, что этот фильм заставит многих, как и меня, вновь обратиться к Шаламову. Я читал его прозу, но и стихи у него прекрасные».

кремневый во всем, что касается совести, когда мы перезванивались по окончании сериала, с нескрываемой горечью сказал: «Стыдно, ой как стыдно! В середине — конце семидесятых я уже был взрослый мужик, помню, писал роман – длинный и скучный. А рядом в это время ходил по Москве такой человечище, а потом в мучениях помирал, а я ничего об этом не знал, не помог, не поддержал, а ведь мог бы. Да и сейчас столько нового для меня отрылось! Думаю, что этот фильм заставит многих, как и меня, вновь обратиться к Шаламову. Я читал его прозу, но и стихи у него прекрасные».

И позже, уже ночью, Саша, так зовут моего друга, позвонил мне и сообщил как важную новость, найденную им в Интернете, что издательство «Терра» выпустило в свет уже три тома шеститомного собрания сочинений Шаламова, видимо, на сегодняшний день – самого полного. Надеюсь, редакция не посчитает эту информацию за рекламу и оставит ее в тексте. Надеюсь также, что с этим шеститомником в наши дома войдет Шаламов на тех же правах, что и Толстой, Чехов, Бунин и остальные русские классики. Он этого, безусловно, заслуживает…

Эпоха скорби вечной

Я хорошо помню последние годы жизни Сталина, — был уже подростком. Еще лучше помню бурные хрущевские годы разоблачения культа личности – уже учился в университете, помню, каким откровением стал для нас, студентов, «Один день Ивана Денисовича». И ничего не знал о том, что уже написаны «Колымские рассказы», куда более реалистичные и талантливые.

Вот уж, поистине, как важно не только придти в нужное время и в нужное место, но чтобы и счастливый случай помог. Но Солженицын-то хорошо знал о Шаламове, был знаком с ним, читал его произведения, но не понес, не побежал с ними к Твардовскому, как это сделал Лев Копелев с «Иваном Денисовичем». Не будь Копелева, мы, возможно, никогда бы не узнали о Солженицыне или узнали, но слишком поздно. Ни словом не упомянул Александр Исаевич Варлама Шаламова и в своем «Архипелаге».

Зато Варлам Тихонович упомянул в своих воспоминаниях о встрече с Солженицыным в 1963 году:

— Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет этого, поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой – атеист, или просто скептик, или сомневающийся.

— А Джефферсон, автор декларации?

— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, — мягко шелестел голос, — в Америку посылать этого не надо…

Небольшие пальчики моего знакомого быстро перебирали машинописные страницы. — Я даже удивлен, как это вы… И не верить в Бога! — У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера. — Но после Вольтера была вторая Мировая война.

— Тем более.

— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно – эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе». (Варлам Шаламов. Воспоминания. М. «Олимп» Издательство АСТ. 2001.)

Верил ли Шаламов в Бога? Я думаю, что да, и, скорее всего, эта вера помогла ему выжить в том «Освенциме без печей» (выражение это принадлежит Варламу Тихоновичу), коей была сталинская Колыма для миллионов заключенных.

Во-первых, как истинно верующий, Шаламов следовал библейской заповеди «Не упоминай имя Господне всуе». А во-вторых, хорошо помнил широко известное наставление Христа, все-таки отец его был священником: «И когда молишься не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми… Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, молись Отцу твоему… А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Мф.6:5-7).

Мне кажется, что Варламов, как и Энштейн, верил «в Бога Спинозы, который проявляет себя в закономерной гармонии бытия, но вовсе не в Бога, который хлопочет о судьбах и делах людей». И Солженицын, для которого Бог был вроде посредника с американскими издателями, очень хорошо это почувствовал.

Но еще сильнее он почувствовал, что все написанное Шаламовым обречено на успех и в Америке, и везде на Западе, а ведь Александр Исаевич всегда весьма ревниво относился к возможным успехам других и потому, если было возможно, старался их не допустить. Вот и придумал Солженицын, что в Америке есть законы, по которым художественная литература обязательно должна быть религиозной. Хотя нет ничего даже отдаленно похожего в американском законодательстве.

Кстати, рассказы Шаламова, когда они оказались на Западе, печатал нью-йоркский эмигрантский «Новый журнал», но крохотными порциями, и кроме эмигрантов их, понятно, никто не читал. Но достаточно было бы лишь одного слова Солженицына, и он бы привлек к Шаламову внимание всего мира. Однако А.И. не сказал этого слова.

Всемирная слава все-таки пришла к Шаламову, но, увы, посмертная. А на Родине он по-прежнему вызывает отторжение: уж слишком беспросветны произведения его, а русский человек привык видеть в страданиях путь к спасению — согласно православному миропониманию, которое Варлам Тихонович напрочь отвергал. И все меньше остается людей, переживших колымский ад, да и вообще прошедших через Гулаг. Я, например, знаю только одну женщину с подобной судьбой – это Нина Ивановна Ермакова, жена Нобелевского лауреата Виталия Лазаревича Гинзбурга.

Не помогла и атомная бомба

Они познакомились в городе Горьком, «где ясные зорьки» и где проживала Нина Ивановна после освобождения из лагеря. Точнее, она проживала в селе Бор, так как ей, бывшей политзаключенной, было запрещено жить в больших городах, а тем более в режимных, каковым являлся бывший Нижний Новгород. И она каждый день на пароме переправлялась на противоположный берег, где училась в Политехническом институте. Однажды даже чуть не утонула, когда паром перевернулся, и она оказалась в ледяной воде – дело происходило поздней осенью.

Виталий Лазаревич читал в институте лекции, там и познакомились, полюбили друг друга и поженились и в прошлом году отметили 60-летие супружеской жизни. Но тогда со стороны Гинзбурга это был безумный поступок, вызов властям – жениться на ссыльной, дочери врага народа, террористке, задумавшей убить самого товарища Сталина! Однако он участвовал в атомном проекте, это и спасло его, но отнюдь не помогло добиться разрешения на проживание законной жены в Москве.

Семь лет они так жили: Виталий Лазаревич, имея постоянную работу в московском ФИАНе, взялся в качестве нагрузки заведовать кафедрой в Горьковском университете и постоянно наезжал. «А я была его разгрузкой», — пошутила однажды Нина Ивановна. Она вообще очень оптимистическая женщина по своей натуре и обладает большим чувством юмора, что и помогло ей в немалой степени пережить и тюрьму, и последующие невзгоды. Право вернуться в Москву Нина Ивановна получила лишь после смерти тов. Сталина.

А попала она под карающий меч партии по совершенно дикому обвинению в заговоре на убийство тов. Сталина. Якобы, из окна ее квартиры на Арбате, по которому обычно проезжал тов. Сталин, направляясь на свою Ближнюю дачу в Кунцево, должны были стрелять заговорщики. И только на следствии выяснилось, что Нина Ивановна с матерью проживала в комнате, выходящей окнами во двор, а две другие, которые у них отняли после ареста отца и которые действительно выходили окнами на Арбат, занимали чекисты. И, тем не менее, Нина Ивановна просидела почти год в Лубянской и Бутырской тюрьмах, пока шло следствие, и получила три года лагерей. Ее освободили досрочно по амнистии по случаю Победы над фашистской Германией.

Отца же ее, Ивана Петровича, посадили еще в 1938-м, как английского шпиона. Он был известным инженером, крупным специалистом по холодильному оборудованию и часто бывал за границей в правительственных командировках для закупок оборудования. Ивану Петровичу присудили 15 лет лагерей и отправили в Воркуту. Там его назначили теневым главным инженером строительства ТЭЦ: как никак на воле возглавлял трест «Мясохладстрой» наркомата пищевой промышленности.

Днем руководил стройкой, на ночь возвращался под конвоем в лагерный барак. Ермакова лично знал Микоян, нарком пищевой промышленности и член Политбюро ЦК ВКП (б), знал, что никакой он не шпион, но молчал. А что он мог сказать? Его родного сына посадили как врага народа, начал бы он «вякать», посадили бы и самого.

В 1940 году Ермакова вернули в Москву для повторного следствия и поместили в Лубянскую тюрьму, но, когда началась война, Ивана Петровича, как и всех остальных сидельцев Лубянки и Бутырки, перевели в Саратовскую тюрьму. Там он оказался в одной камере с академиком Николаем Ивановичем Вавиловым, гениальным генетиком, ученым с мировым именем. С лета 1942-го заключенных практически перестали кормить, и поздней осенью Иван Петрович умер от голода, а в январе 1943-го умер и Вавилов – тоже от голода.

В том роковом 43-м, когда умер в тюрьме Николай Иванович, его родной брат Сергей Иванович, тоже академик и очень крупный физик, был удостоен Сталинской премии. Кстати, сам Николай Иванович еще в 1925 году стал одним из первых лауреатов премии им. В. И. Ленина, впоследствии переименованной в Сталинскую. Точнее, ничего не переименовали: просто, Ленинскую перестали выдавать. Но учредили в 1939 году, в ознаменование 60-летия вождя, Сталинскую, которую при Хрущеве тоже выдавать перестали, но возродили Ленинскую.

А в 1966-м учредили еще и Государственную премию, и всех лауреатов Сталинской стали называть лауреатами Государственной премии, и заодно значки лауреатские поменяли: вместо силуэта Сталина теперь красовалась пальмовая ветвь.

В 1945-м Сталин назначил Сергея Ивановича, брата «врага народа», президентом Академии наук СССР, в коей должности он пробыл до самой своей смерти в 1951 году. Как говорил мне Виталий Лазаревич Гинзбург, Вавилов-младший был и физиком выдающимся, и президентом АН превосходным. Но брату ничем помочь не смог, единственно, к чести своей, не бросил его сыновей на произвол судьбы, не отрекся от них, а заменил им отца и воспитал настоящими людьми.

В характере Сталина, отчетливо просматривается некий параноидальный, изуверский садизм. Ему доставляло наслаждение играть с людьми, как кошке с придушенной мышкой: был расстрелян старший брат Орджоникидзе, посажены жены Калинина и Молотова и т.д., а они покорно продолжали служить своему идолу. Может, потому и служили, что были покорны, а покорны были потому, что иначе идол раздавил бы их.

В 1939 году, когда совершенно безумная вакханалия репрессий слегка пошла на убыль, Сталин в одном из своих выступлений сказал: «Сын за отца не отвечает». Но Сталин всегда говорил одно, но думал другое, и поступал, как думал. Если дети не отрекались, причем публично, от своих репрессированных родителей, они, как правило, разделяли их судьбу. Так произошло и с Ниной Ивановной Ермаковой. Её арестовали 1 июля 1944 года. Вместе с ней «загребли» еще 13 её друзей. Они были молоды, почти все учились в ВУЗах, война шла к победному концу и жизнь брала своё: они часто собирались на квартире Валерия Фрида, пили чай, танцевали и «даже целовались», как сказала, смеясь, Нина Ивановна.

Но вскоре стало не до смеха. Соседи «настучали», что собирается постоянно подозрительная компания. Этого было достаточно, чтобы установить за квартирой наблюдение. Чекистов больше всего привлек факт, с их точки зрения совершенно крамольный: среди участников вечеринок было пятеро детей репрессированных — значит, заговор!

Дело получило кодовое название «Мстители». В числе «мстителей» оказалась и Лена Бубнова — дочь Андрея Сергеевича Бубнова, одного из старейших и крупнейших деятелей большевистской партии: 10 октября 1917 года на тайном заседании ЦК РСДРП (б) он был избран членом Политбюро, которое возглавлял Ленин, и членом Военно-революционного комитета (ВРК), этого штаба восстания, а 25 октября осуществлял общее руководство полевым штабом ВРК.

В 1923 году на некоторое время примкнул к Троцкому, но вскоре порвал с ним и стал ревностным приверженцем Сталина. При его активном участии Сталин одержал полную победу над Троцким и в благодарность назначил Бубнова на один из ключевых постов – начальником Политуправления РКК. В 1936-1937 годах руководил крупномасштабной чисткой в армии, выкосил всех троцкистов, но в конце 1937 года был арестован сам и в начале 1938-го расстрелян. Мавр сделал свое дело, мавр перестал быть нужен, но Сталин, оказывается, никогда не забывал его кратковременного союза с Троцким.

Все подельники вели себя достойно, за исключением Бубновой. Она стала так называемой «стукачкой» в камере: входила в доверие к сокамерницам, а затем передавала все услышанное следователям. «Стукачей» в камере быстро вычисляли, поэтому Лену в лагерь не отправили, там бы её обязательно убили зеки, и свои пять лет она провела в тюрьмах.

Самый большой срок получили Юлий Дунский и Валерий Фрид – по 10 лет. Они были закадычные друзья, учились во ВГИКе и вместе подали заявление в военкомат. Их взяли гебисты прямо в вагоне по пути на фронт. Спустя пять лет им удалось соединиться в одном лагере, это и помогло выжить – тоже целая эпопея. Ее замечательно описал Валерий Семенович в своих воспоминаниях « 58 ½. Записки лагерного придурка».

После освобождения и до самой смерти Дунский и Фрид не просто оставались верными друзьями, но и творческими соавторами: вместе писали сценарии к фильмам, вошедшим в золотой фонд советского кино: «Жили-были старик со старухой», «Служили два товарища», «Гори, гори, моя звезда» и многим другим.

Среди тех 14 по делу о «заговоре против жизни тов. Сталина» проходил также Юрий Михайлов. Тоже сын «врага народа»: его отца расстреляли в 1938-м, да и ближайшие родственники – тетя по матери и её муж — были репрессированы. Поскольку ничего предосудительного в действиях Юрия следователь не нашел, кроме участия в вечеринках, ему «влепили» всего пять лет лагерей. На всякий случай.

Судьбе было угодно, чтобы в 1989-м Виталий Лазаревич Гинзбург познакомился с Андреем Ивановичем Воробьевым: оба были избраны депутатами от Академии наук в горбачевский Верховный Совет СССР. Там они и подружились. Так Нина Ивановна узнала, что Воробьев – двоюродный брат её подельника Юрия Михайлова. Вот уж поистине, тесен мир. Мать же Воробьева провела почти десять лет в Колымских лагерях. Ничего страшнее их в Гулаге не было. По существу это были лагеря уничтожения.

Рассказ академика Воробьева о своей маме

Андрей Иванович – дважды академик: большой академии — РАН и медицинской — РАМН, директор Гематологического научного центра – крупнейшего в мире по изучению болезней крови, ставшего таким за последние 20 лет директорства Воробьева. Несмотря на свои столь громкие титулы, Андрей Иванович – удивительно открытый, простой в общении и очень доброжелательный по натуре человек. У него добрые глаза и добрая улыбка. Эти качества роднят его с Гинзбургом, потому они так дружны.

Прежде, чем рассказывать о своей маме, Андрей Иванович подробно поведал о семейной генеалогии.

— Кто мои предки? Один дед – крестьянин пришел босиком в конце позапрошлого века в Москву из деревни Речицы Бронницкого уезда, нанялся мальчиком в магазин, кончил купцом 3-й гильдии. Это – Иван Егорович Воробьев. Его жена – Евгения Осиповна, урожденная Соколова приехала уже невестой из деревни Ермаково Борисоглебского уезда Ярославской губернии.

Ее отец – Осип Леонтьевич Соколов, крестьянин-каменщик, подрядчик, перед Революцией имел два дома около Андроньевского монастыря в Москве. Другой дед Самуил Исаакович Кизильштейн – из семьи крымских виноделов. Он приехал учиться в Москву в университет на медицинский факультет. Стал врачом. Его жена, моя бабушка – Елизавета Вениаминовна Рейгродская, дочка извозчика (балагулы) из Сувалок, но она уже кончила Московскую консерваторию. Мои папа и мама родились в Москве. Родители мамы умерли рано, их я не знал.

В нашей семье из четырех бабушкиных сыновей трое погибли – Лубянка и фронт, а четвертый – Федор Иванович Воробьев, сидел около 20 лет за религиозные убеждения. Умер своей смертью в 1971 году в чине архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Мой отец Иван познакомился с мамой Марией (дома ее сокращенно называли Мирой) еще в детстве, в коммерческом училище, где они учились. Там и зародилась детская любовь.

Потом оба поступили на медицинский факультет в МГУ. Там же, в феврале 1917-го вступили в партию большевиков. Потом отец ушел на Гражданскую войну, был членом Политотдела XI армии. В 1920 году его, полуживого после тифа, мама вывезла из Сухума в Москву. Тогда они и поженились. В 1922-м родилась моя старшая сестра Ирина, а шесть лет спустя – ваш покорный слуга. И мама, и папа пошли не по партийной линии, а посвятили себя науке. Но оставались активными коммунистами.

В 1927 году в нашей квартире, точнее в коммуналке, где мы жили, выступал Троцкий. Мы занимали две комнаты в бывшей квартире некого Александрова, 10 семей в нее напихали, нам дали две комнаты, причем одна – огромная, в 50 квадратных метров, бывшая бальная зала. Троцкий, стоя на столе, ораторствовал перед битком набитой залы. Несомненно, там присутствовал и кто-либо из осведомителей ГПУ, за Троцким тогда уже шла слежка.

Это собрание страшно аукнулось для семьи: в том же 27-м маму и папу исключили из партии. После поражения троцкистской оппозиции папу восстановили в партии, так как кроме того злосчастного собрания он никакого участия в партийной междоусобице не принимал. Мама писать заявление о восстановлении не стала, так и осталась беспартийной.

Но в декабре 1934-го после убийства Кирова папа на партсобрании сказал, что сомневается в причастности Зиновьева к этому преступлению. На следующий же день его снова исключили из партии и отправили в Алма-Ату заведовать кафедрой физиологии. Мама осталась с нами в Москве, отец, предчувствуя недоброе, не велел ехать с ним. И действительно, ровно два года спустя, в конце 1936-го его арестовали, привезли в Москву, где 20 декабря состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда. Отца приговорили к расстрелу и в тот же день казнили.

По трагической случайности, а может и не случайности, в тот же самый роковой день арестовали маму. Накануне она закончила диссертацию по эндокринологии рака и связи желез внутренней секреции с опухолевым ростом – первое в мире исследование по этой теме. Она работала научным сотрудником в Институте биологии. Мы с сестрой остались на попечении бабушки, помогала также тетя Зина, мамина старшая сестра. Ее мужа Михайлова тоже расстреляли, а сына Юрия посадили вместе с будущей женой Гинзбурга Ниной Ермаковой.

Два года, пока шло следствие, просидела мама в Лубянской и в Бутырской тюрьмах. Условия содержания были такие, что у нее началась цинга, выпали зубы, она уже умирала от сердечной недостаточности – и это прежде совершенно здоровая и еще совсем молодая женщина, всего 38-и лет от роду.

Как это ни парадоксально, но от смерти она спаслась благодаря лагерю. Ей присудили 10 лет и отправили на Колыму. Туда отправляли всех троцкистов с указанием использовать только на тяжелых физических работах. На Колыму мама добиралась в одном вагоне товарного эшелона с Евгенией Гинзбург, матерью Василия Аксенова, она в 1960-х написала широко известную книгу «Крутой маршрут» о своей лагерной одиссее. В дороге мама отошла благодаря заботе Евгении.

В лагере Эльген у них сколотилась дружная компания интеллигентных женщин. Мама, чье здоровье было так сильно подорвано тюрьмой, на лесоповале быстро стала «доходягой» — так называли в лагерях дистрофиков, то есть крайне истощенных зеков. Снова она оказалась на пороге смерти, но Гинзбург и другие подруги добились, чтобы ее перевели на полевые работы. Это тоже считалось физическим трудом, но никакого сравнения с лесоповалом. Кроме того, одна из заключенных запаривала еду для лошадей и всегда приносила в барак котелок сытной смеси: лошади на Колыме ценились на вес золота, тогда как жизнь заключенных не стоила и ломанного гроша.

Про лагерную жизнь мама не любила рассказывать. Только единственный раз, когда я дал ей прочитать свеженапечатанную в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и спросил ее мнение, она грустно ответила: «Это хорошо в художественном плане, но в жизни, Андрюша, все было в тысячу раз страшнее».

Каково приходилось выживать на Колыме так называемым «политическим», хорошо описала Ольга Слиозберг.

Судьба ее, как две капли воды схожа с маминой. Ее мужа, ученого-биолога, арестовали по чьему-то доносу и расстреляли. Вскоре арестовали Ольгу за «недоносительство». Двое детей – четырех и шести лет, остались сиротами. Все это она описала в своей документальной повести «Путь».

Улыбка, с которой встретил меня Андрей Иванович, давно исчезла с его лица — ему было тяжело все это рассказывать. Он встал, подошел к шкафу во всю стену, достал из него две книги, подписал их и протянул мне: «Это вам». Двухтомник называется «Доднесь тяготеет». В нем собраны воспоминания колымских политкаторжан, выживших в том ледяном аду, в том числе и документальная повесть Ольги Слиозберг «Путь». Привожу всего один небольшой отрывок из нее. В лагере Ольга познакомилась с бывшим литературоведом Лизой Кешве. Вначале даже сблизилась на почве литературных интересов. Но…

— Лагерная жизнь развела нас: я стала чернорабочей, а Лиза – бригадиром и полной хозяйкой небольшой командировки, где тридцать женщин заготовляли лес. Остатки этих женщин (многие умерли) привезли в барак для слабых, и они рассказывали мне страшные вещи о Лизе, этой любительнице изящной словесности.

Лиза сошлась с командиром охраны, тупым и наглым мужиком, вместе с которым пьянствовала, обворовывала несчастных женщин, попавших в их власть. Страшные вещи творились на этой командировке: Лиза принуждала молодых девушек отдаваться ее любовнику и другим охранникам. Оргии устраивались в помещении охраны. Комната там была одна, и дикий разврат, ко всему прочему, происходил публично, под звериный хохот компании. Жрали и пили за счет заключенных, у которых воровали по половине пайка.

Голодали там страшно, при малейшей попытке сопротивляться или как-то подать жалобу избивали до полусмерти. Отказавшихся идти на работу привязывали к волокушам и тащили по снегу в лес. Я помню расширенные от ужаса глаза Маши Мино – одной из жертв Лизы. Она мне рассказывала шепотом, поминутно оглядываясь, боясь, как бы кто не передал ее рассказ Лизе. «Я ей говорю: нет у меня сил идти на работу, я голодная, хлеба хочу, понимаете? А она, полупьяная, с седыми растрепанными волосами, красная, наглая, уперлась в бока и говорит: «Хлеба хочешь? А я мальчика хочу, а нет – надо терпеть!» И хохочет: «Мальчика хочу, понимаешь?»

Наконец, несмотря на побои и насилие, люди перестали работать. Они не вставали с нар и молча умирали. Лес с командировки перестал поступать. Прислали комиссию. Люди были в таком состоянии, что их пришлось поместить в барак для слабых и освободить от работы на всю зиму. Командир получил срок в три года за смертность, а Лиза попала на общие работы.

Зато с огромной теплотой описывает Слиозберг мать Андрея Ивановича.

— В 1942 году я отморозила ноги. Меня поместили в барак слабых. Нас, по существу, надо было класть в больницу и лечить, но мы были рады тому, что не гонят на работу, кое-как кормят и топят печи. Большинство лежавших в бараке находились в той или иной стадии дистрофии, поэтому по целым дням разговор шел о том, как печь пироги, какие соусы можно изготовлять для индейки, как вкусна гречневая каша.

С помощью соседки своей по нарам, Мирры Кизельштейн, доброй души человека, я кое-как восстанавливала свои ноги, от которых мне уже собирались отрезать пальцы и пятки. Мирра делала мне марганцевые ванны, смазывала ноги рыбьим жиром, и я постепенно выкарабкалась. Мы прожили таким образом две недели, когда привезли партию больных с шестого километра. Мирра Кизельштейн была биологом, дочерью врача, и очень интересовалась медициной.

В нашем бараке для слабых она всех лечила самыми примитивными средствами, и это поднимало людей на ноги – ведь все были молодые, организм здоровый, только измученный голодом и непосильной работой, быстро отзывался на любую помощь и просто отдых. Например, больным желудком она давала пить марганцовку, и это, как ни странно, помогало. Мне она лечила ноги, кому-то делала массаж. Мы ее звали «наш доктор».

— В 1946 году по истечении срока маму выпустили, — продолжал далее Андрей Иванович. — Когда она вернулась, я долго не мог называть ее мамой, она совсем не была похожа на ту женщину, которая была моей мамой, когда мы расстались. В Москве жить ей было запрещено, она поселилась в Осташкове. Там прожила около двух лет, а в 1948-м ее снова арестовали и отправили в Казахстан на вечное поселение. Поселили в полупустынном селе Георгиевка, но вскоре и этого показалось мало. Её вновь судили и снова дали 10 лет. Впрочем, никакого суда и не было: приговор вынесли по старым материалам. Тогда всех политических, отсидевших свой срок, сажали по новой – без суда и следствия.

Повторный срок мама отбывала в Кенгире, прославившимся восстанием заключенных в 1954 году. Тогда по нескольким лагерям прокатились восстания: в Норильске, на Колыме. Уже позднее стало известно, что они были спровоцированы КГБ. Акция, как потом стало известно, была направлена против Хрущева, начавшего реабилитацию политзаключенных. Гебисты хотели ему доказать, что эти люди как были врагами народа, так и остались ими, поэтому их ни в коем случае нельзя освобождать. Но начавшуюся оттепель не удалось тогда остановить.

В марте 1956-го состоялся XX съезд партии, Хрущев выступил на нем с разоблачением культа личности и его преступлений, маму, как и тысячи ни в чем не повинных людей, освободили, и она вернулась к нам. Моему старшему сыну было тогда уже 6 лет, почти столько же, как мне, когда ее первый раз арестовали. И всю свою нерастраченную материнскую любовь она обратила на внука. Потом родился Паша, она воспитывала их обоих. Умерла мама в 1980 году на 82-м году жизни.

Да нужно ли все это ворошить?

Точной социологической картины тех, кто смотрел «Доктора Живаго» и как его оценил, нет до сих пор, хотя прошло более года после демонстрации сериала. Та же судьба ждет, абсолютно уверен, и «Завещание Ленина». Оба эти фильма опоздали, как минимум, лет на двадцать. Тогда, на пике горбачевской перестройки, когда гласность стала новой «царицей доказательств», интерес общества к недавней своей истории, попытки понять, как это все могло произойти с нами, волновали с огромной силой и молодежь, и зрелую часть общества, и пожилых.

Началось все с нового разоблачения культа личности Сталина, всего того ужаса, который пережила страна за 30 лет его правления. Преступления приписывали исключительно его воле. Это, по существу, было повторением пройденного: пропаганда времен Хрущева тоже видела причину репрессий исключительно в личности Сталина. А сам Никита Сергеевич однажды с гордостью заявил: «Партия исправила допущенные ошибки!».

Милины уничтоженных людей, оказывается, всего лишь ошибки! И как же партия исправила эти ошибки? Вернула жизнь невинно убиенным? Или хотя бы вернула конфискованное имущество оставшимся в живых и полностью реабилитированным жертвам репрессий, выплатила им компенсацию за годы, проведенные в лагерях? Об этом даже речи не шло, как и о наказании палачей. Да и кого было наказывать? У самого Хрущева руки были по локти в крови.

Молодое поколение воспринимает «Завещание Ленина», как, скажем, фильм про Ганнибала, который одновременно демонстрировался на голубых экранах – древняя, экзотическая история. Достаточно спокойно отреагировала и пресса на демонстрацию сериала о Шаламове – это тоже характерный показатель состояния нашего общества.

Мы стараемся всячески отретушировать наше прошлое, а фильмы вроде «Доктора Живаго» и «Завещания Ленина» оцениваются, как очернение родной истории, словно не ведаем старую истину, что тот народ, который забывает свое прошлое, обречен на гибель в будущем.

А сейчас по поводу эпиграфа, который приведен в начале статьи. Я переписал цитату с обложки книги «Доднесь тяготеет». Сразу же подумал, а кто автор, не Шаламов ли? Но открываю книгу и на титульном листе та же цитата, но уже с указанием автора: М. Е. Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина».

Выводы делайте сами. Или, как говорили древние, «умному достаточно…».